Кролик спас от голода столичных рабочих

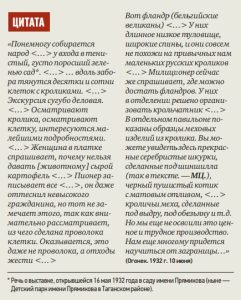

Москву заполонили кролики! Ушастые мордочки смотрят отовсюду: со стен, с газетных страниц, с экрана… Это что — маркетинговое безумие по поводу наступления 2023 года? Нет — это зарисовка… 90-летней давности.

В 1927–1932 годах в Советском Союзе проводилась бурная агитация за разведение кроликов — в том числе в городах и даже в черте столицы. В отличие от других подобных кампаний (вроде эпопеи 1950-х годов с кукурузой) она почти забыта. Между тем эксперты-гуманитарии находят в ней философский смысл, а животноводы считают, что некоторые ее уроки пригодились бы сегодня.

«Волшебная пуля»

В дореволюционной России кролики были не в почете. Однако разруха, порожденная Гражданской войной, заставила взглянуть на это животное по-другому. Кролик выгоден не только плодовитостью: он неприхотлив в еде, его не надо пасти, с ним управится и ребенок… Вдобавок он «скороспелый».

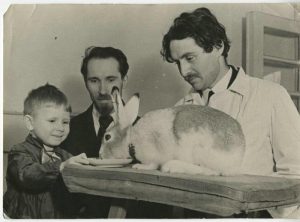

— Теленка, пригодного к употреблению в пищу, надо растить 15 месяцев, поросенка — полгода, — приводит пример доктор биологических наук Глеб Косовский, профессор РАН, директор НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева. — А кролика можно забить на 77-е сутки.

Длинноухие тихони — источник не только дешевого мяса, меха и пуха. Кролик способен служить промышленности буквально всем телом: из его ушей и лапок варили клей, из кишок делали струны, а остальные внутренности, кровь (и, видимо, кости) перерабатывали на удобрения и корм для птиц.

Доктор филологических наук Юрий Щеглов, автор великолепных комментариев к романам Ильфа и Петрова (в «Двенадцати стульях», если помните, отец Федор пробовал себя в кролиководстве), подмечал важную для 1920–1930-х годов особенность мышления: «Продовольственные лишения заставляли… пускаться в поиск универсальных средств пропитания, и кролик <…>казался одной из таких «волшебных пуль» <…>нетрудно видеть и идеологическую характерность утопического стремления свести все сущее (в данном случае в гастрономической сфере) к единой субстанции, заменить демократическим, «красным» суррогатом все разнообразие «буржуазной» культуры пищи, равно как и стремления решить сложные социальные и хозяйственные проблемы одним махом, с помощью некой панацеи».

Кредит на живность

К 1927 году на весь Советский Союз насчитывалось около 100 тысяч мелких беспородных кроликов. В следующие четыре года в страну ввезли около 15 тысяч племенных животных, чтобы скрещивать их с «аборигенами». Судя по всему, сперва это предполагалось делать только в селах. Но затем карты спутал жесткий продовольственный кризис.

Уже в апреле 1929 года ввели карточки на хлеб. Через полгода объявили коллективизацию, и многие начали резать коров и овец, лишь бы не отдавать в общественные стада. Немало крестьян подверглось раскулачиванию и высылке, другие сами бежали в города и на стройки социализма — как раз начиналась индустриализация. Крупный рогатый скот, который все же удалось собрать в колхозы, часто хирел из-за плохого ухода. Словом, городское население стремительно росло, а производство продуктов (и прежде всего, мяса) в деревнях — сокращалось. Так что пришлось приобщать и горожан к обеспечению себя белковой пищей. Как утверждал в мемуарах Никита Хрущев, бывший в то время вторым секретарем Московского горкома партии: «Сталин сам выдвинул эту идею».

8 мая 1932 года ЦК ВКП(б) выпустил постановление «О развитии кролиководства в промышленных районах Московской, Ленинградской, Иваново-Вознесенской областей». Там требовалось организовывать крольчатники при заводах, школах, детдомах, больницах и домах отдыха. Чистопородных маток и племенных самцов предполагалось отпускать населению в кредит сроком на два с половиной года, а государству надо было сдавать только шкурки. Также предписывалось срочно подготовить ветеринаров, зоотехников и прочих консультантов. В июне 1932 года в Подмосковье заработал НИИ кролиководства — теперь это НИИ пушного звероводства и кролиководства. Только вот устраивать крольчатники надо было, не дожидаясь, пока появятся специалисты…

Гроза бюрократов

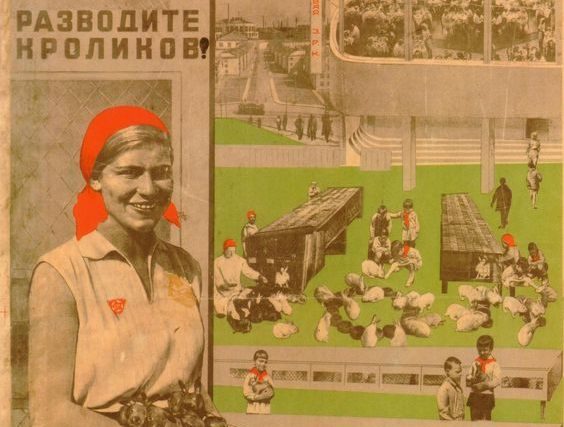

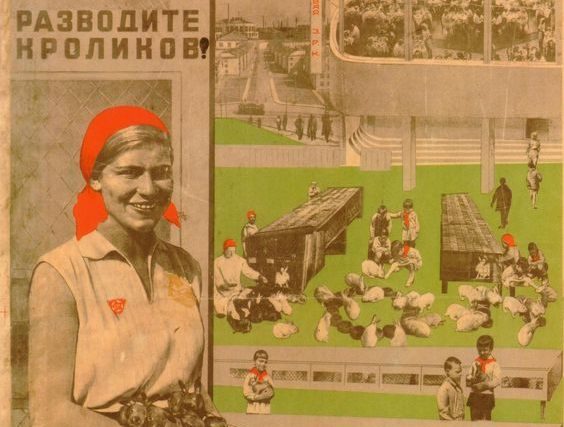

С середины 1932 года газеты и журналы запестрели фотографиями пионеров и рабочих прижимающих к груди косоглазых питомцев. Главным тормозом нового начинания был объявлен бюрократ, не желающий выделять ресурсы для подсобного хозяйства. Сама напрашивалась тема для карикатур: беззащитные пушистики становятся грозой для ленивых чинуш.

Краевед Юрий Федосюк (1920–1993) вспоминал, что Москва была увешана плакатами, воспевающими кролика, — один такой он видел «даже на Историческом музее». В 1932 году Георгий Васильев снял мультфильм «Невероятно, но факт!»: там ушастик хвалился, какое из него получается жаркое, какой клей и какие свитера… Современная журналистка Ольга Житлина увидела здесь параллель со словами Христа «приимите, ядите, сие есть Тело Мое» (то есть новый бог предлагает всем совершить причастие)…

В информационном потоке, сопровождавшем эту кампанию, попадались очень интересные документы — например, брошюра А. Эрлиха «Кролик на «Калибре»» (1932). В ней описывался опыт завода, находившегося на территории современного Северо-Восточного округа (по тогдашней классификации — в Дзержинском районе). Становилось ясно, что же на самом деле вредит кролиководству: плохой иммунитет зверька и отсутствие грамотных кадров. «Калибру» повезло — там был сотрудник, который в детстве жил рядом с усадьбой и научился искусству обращения с диковинными для русской деревни животными. Описано, как закупщики из Дзержинского района объездили несколько городов Кубани, и везде им намеревались сбыть больных кроликов. Потерпев неудачу, хитрые южане попытались сделать гешефт на другой делегации, из Фрунзенского района (это Хамовники и их окрестности).

Пресня впереди всех

Сколько кроликов завели москвичи после мая 1932 года, неизвестно. Удалось найти данные только о заводах и фабриках. В книге «Продовольственная база предприятий Москвы» (1933) перечислены 479 организаций, имевших подсобные хозяйства. В 323 (67,4 процента) держали кроликов. Причем в 119 случаях — более чем в трети — имелись специальные крольчатники, остальные разводили ушастиков в подшефных совхозах или при свинарниках.

В основном эти хозяйства находились в Подмосковье или провинции. Но минимум 22 организации (информация местами не очень ясная) растили кроликов в черте современного Центрального округа столицы: восемь — на Пресне, по четыре — на Таганке и в Замоскворечье, по одному — в Хамовниках, на Арбате, в Якиманке, Мещанском, Тверском и Красносельском районах. В среднем на один такой крольчатник приходилось 610 животных, причем разброс был огромный: при заводе «Весы и приборы» в 1-м Щемиловском переулке кормилось 70 длинноухих, а фабрика Гознака развела на Мытной улице три с лишним тысячи голов.

Скачок к лучшей жизни

Энергичные меры принесли успехи — по крайней мере, в количественном выражении. В 1932 году в стране насчитывалось 2,5 миллиона кроликоматок, а сдано было 9 миллионов шкурок. Через год самочек было уже 4,5 миллиона, а сданных шкурок — 21,6 миллиона. В дальнейшем поголовье только росло (в 1934 году — 7 миллионов крольчих, в 1935 — 11). Однако после начала 1933 года тема кроликов ушла с газетных страниц.

Видимо, грубое навязывание новой практики дискредитировало ее: Хрущев признавался, что кроликов в Москве заводили «там, где только возможно, и даже, к сожалению, где невозможно». Но Глеб Косовский считает, что кампания выручила страну, а в дальнейшем просто поменялась новостная повестка.

— Кролики позволили Советскому Союзу совершить индустриальный прорыв, обеспечить рабочих на больших заводах и стройках мясом, — утверждает Глеб Косовский. — За это время окрепли и колхозы. Журналистам стало важнее показывать стада свиней и коров, отары овец. Нужен был другой масштаб…

Конечно, заставлять заводить животных при каждой фабрике — это крайность. Но в целом Глеб Косовский и его коллеги завидуют тому, какую поддержку получала эта отрасль от власти в 1930-е годы.

— Крольчатина усваивается намного лучше, чем другие виды мяса, — объясняет Глеб Косовский. — В Европе на душу населения приходится 4,6 килограмма в год, а у нас — 42 грамма. У нас нет ГОСТа на детское питание из крольчатины. Нет гигиенических стандартов на детскую одежду, ребятишки носят комбинезоны на синтепоне, сделанные для климатических условий Китая и Европы. А ведь кроличий пух подошел бы гораздо лучше. Мы разводим кроссы (межпородные гибриды. — «МЦ»), которые устойчивее бельгийских и французских, но нам не дают деньги на их внедрение, а наших производственников никто не кредитует. А ведь крупнейшие птицефабрики, например, могут зарабатывать миллиарды. И кроликофермы при нужном подходе могли бы приносить населению огромную пользу, а государству — прибыль…

КСТАТИ

В 1931–1940 годах в Ереване вывели первую отечественную породу кроликов — «советский мардер». Это был плод скрещивания русского горностаевого кролика с шиншилловым, а также с местными беспородными кроликами. «Мардер» по-армянски — «куница»: название зверек получил за коричневую шубку.