Они писали историю победы

В этом году 9 Мая «Бессмертный полк» после двухлетнего «онлайна» вновь прошагает по столичным улицам. Тысячи москвичей с портретами своих родных, которые помогли приблизить долгожданную Победу в Великой Отечественной войне, встанут бок о бок, как 77 лет назад стояли их деды и прадеды, не позволившие воцариться фашизму. «МЦ» решила присоединиться к всероссийской акции и собрать воспоминания жителей ЦАО об их родственниках-красноармейцах. Некоторые истории ветеранов мы успели записать лично. Сегодня и они шагают в рядах «Бессмертного полка» на страницах нашей газеты.

Иван Иванович Артюх

Из личной беседы самого ветерана с корреспондентом «МЦ» в декабре 2016 года и по воспоминаниям его внучки Алины Климовой из Мещанского района

Ивана Ивановича не стало в июле прошлого года. Четырьмя годами ранее, в декабре 2016-го, встречая свое 90-летие он, полковник в отставке, был почетным председателем Совета ветеранов Мещанского района. Принципиальный и идейный в работе, дома он был другим…

— Очень спокойный, никогда не повышал голос ни на детей, ни на нас, внуков, и очень много внимания нам уделял, — с теплотой вспоминает Алина Климова. — Но при этом его все уважали, а дети слушались беспрекословно. Дедушка очень любил свою супругу, мою бабушку Нину Гавриловну, с которой прожил почти 70 лет. Ради нее он был готов на все и сильно захворал, когда ее не стало в 2020 году.

С молодежью Иван Иванович работать любил, и более 15 лет занимался патриотическим воспитанием ребят — от дошколят до выпускников. Столько же — лишь 15 — ему было, когда началась война. Его семья тогда жила в Прохоровском районе ныне Белгородской области.

— Жизнь наша была не самой легкой — вместе с братом каждый день мы ходили по пять километров до школы и обратно, — вспоминал ветеран. — С ребятами, одноклассниками, после школы работали в сельхозмастерской, учились токарному делу. В часы отдыха гуляли, играли на природе в лапту. Местность с одной стороны совхоза была равнинная, а с другой — яры да перелески. В 1941 году маму и младшего брата эвакуировали, отца призвали, а я с двумя братьями остался. Судьба свела нас с подразделением Красной армии, которое подготавливало сражение на Курской дуге. Наша хорошая ориентировка на местности очень помогала — где провести живую силу, где технику, где есть брод и как незаметно попасть в тыл врага. Командир танковой роты Стороженко Василий Яковлевич, которого в газетах именовали «командир железной роты», нашу работу очень ценил.

В Прохоровском сражении Иван Иванович принял участие уже в составе танковой роты Стороженко. В том бою его ранили в ногу. Дальше — госпиталь в Рязанской области, откуда Артюх поехал в эвакуацию, к матери, а после его призвали в Красную Армию.

— В тот момент уже произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, — рассказывал ветеран. — Немец потерпел поражение под Москвой, под Сталинградом и на Курской дуге, и у командования не было необходимости, как это было в 1941 году, отправлять новобранцев на Западный фронт. Зато на востоке ситуация была иной. В Маньчжурии стояла миллионная Квантунская армия Вооруженных сил Японии. И нас отправили на защиту восточных рубежей страны.

Радист Артюх служил в одной из зенитных частей. Одной из самых тяжелых боевых задач стала переправа через Большой Хинган.

— Пятитонные зенитные орудия на двух колесах приходилось тащить волоком, потому что имевшаяся техника не справлялась, — вспоминал Иван Иванович. — Надежды на американские тягачи студебекеры, которые нам обещали передать по ленд-лизу, не оправдались. Пришлось побеждать своими силами…

Там же, на Востоке, Иван Иванович дослуживал в мирное время. Работал с призывниками, организовывал самодеятельность.

— Я и сейчас часто беседую с ребятами в школах. Рассказываю, что служба в армии была для нас на первом месте. Привожу свой пример: был призван в 1943 году, вернулся в 1950-м. Самое главное, конечно, что остался живым, — рассказывал 90-летний Иван Иванович. — Но никогда наше поколение не задавалось вопросом «когда же домой».

Дмитрий Петрович Румянцев

По воспоминаниям из семейного архива правнучки ветерана Анны Румянцевой из Красносельского района

Познакомиться лично с героем-прадедом Анне не довелось: он ушел в 1976-м, за 21 год до того, как она появилась на свет. Правнучка узнавала его иначе — по рассказам отца, которому спустя годы удалось восстановить боевой путь героя, да старым документам, что Дмитрий Петрович хранил всю жизнь.

— Например, осталось удостоверение о том, что прадедушка состоял в должности военного коменданта города Хатвин и имеет выслугу тридцать лет, — говорит Анна. — Выдали его после выхода прадеда на пенсию.

Дмитрий Петрович никогда не рассказывал внукам о своих подвигах в годы войны. Как и многие герои, старался оберегать близких от собственных страшных воспоминаний.

— Лишь в старшем возрасте мой папа узнал о его боевых заслугах, — делится правнучка. — Он очень любил свою семью и делал все возможное для нее. Отец говорил, что прадед всегда был веселый и рассказывал забавные анекдоты.

Войны и тяжелые испытания, которые потрясли Родину, не смогли убить жизнерадостность Дмитрия Петровича. А возможно, напротив, заставили сильнее и отчаяннее любить жизнь.

Родился Румянцев на изломе столетия, в 1900 году в селе Георгиевском Бежецкого уезда Тверской губернии. Учился в сельской приходской школе и позже работал в сельском хозяйстве. В 1917 году он добровольно вступил в ряды Красной Гвардии. Участвовал в штурме Зимнего дворца, подавлении Ярославского эсеровского мятежа, а впоследствии из отряда Красной Гвардии был направлен в Красную армию, где участвовал в боевых операциях по разгрому колчаковских, врангелевских полчищ и банд Махно…

В 1920-м его направили в отряд особого назначения ОО ВЧК, а потом он нес службу в органах ВЧК-ОГПУ-НКВД до июня 1941-го.

В дни Великой Отечественной войны оборонял Москву, а в дальнейшем сражался на фронтах Воронежский-I, Украинский и 3-й Украинский, участвуя в разгроме войск вермахта. Был ранен дважды, в 1919 и 1943 годах.

В период с 1944–1946 гг. он служил в Советской армии в Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии.

За долголетнюю службу в Советской армии и участие в боевых операциях по разгрому немецких захватчиков он был представлен ко множеству наград, в том числе — орден Ленина, знак Красногвардейца, медали «За оборону Москвы», «За взятие Вены», «За отвагу»…

— После войны мой прадедушка жил в Москве, на Садово-Спасской улице. У нас сохранились даже записи о номере его телефона: К-5–32–89, — говорит Анна.

Нашла семья и еще одну запись о Румянцеве — в книге «Записки старого чекиста», изданной в 1964 году Федором Фоминым, упомянувшим Дмитрия Петровича в статусе старшего уполномоченного:

«Я уже собрался отбыть на место нового назначения, но мне сказали:

— Вам, товарищ Фомин, придется на некоторое время задержаться в Харькове и принять участие в одной серьезной операции. Обнаружено местонахождение штаба одной крупной банды. Пойдите к старшему уполномоченному Д. П. Румянцеву, и он вас ознакомит со всеми материалами.

Румянцев вручил мне большую папку с надписью: «Матренинский женский монастырь»».

Василий Васильевич Робинов и Кирилл Сергеевич Коненков

По воспоминаниям внука красноармейцев Олега Робинова из района Хамовники

Семейная летопись Олега Робинова хранит воспоминания о двух красноармейцах. Для Олега они были дедушкой Васей и дедушкой Кирой, для коллег — Василием Васильевичем и Кириллом Сергеевичем, для страны — героями.

— Они оба были очень интеллигентными и чуткими, — делится воспоминаниями внук. — Дедушка Вася, отец моего папы, очень любил нас с сестрой, никогда даже не рассказывал родителям, если мы хулиганили, когда он с нами сидел. Помню, однажды рассказывал нам, что даже видел царя Николая II…

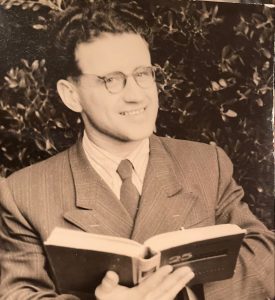

Василий Васильевич родился в 1907 году. Окончил в 1926 году Промышленно-экономический техникум им. Г. В. Плеханова, после чего пошел работать на фабрику «Гознак», а параллельно посещал специальные курсы высшей фотографии. В 1935 году стал заведовать фотолабораторией Государственной Третьяковской галереи.

На следующий же день после начала войны Робинов вступил в Московское ополчение и был зачислен в 1-ю Ленинскую стрелковую дивизию. Но на фронт он попал не сразу — как работника Третьяковки его попросили задержаться на 10 дней в столице, чтобы помочь подготовить экспонаты к эвакуации.

Василий Васильевич участвовал в обороне Москвы и контрнаступлении в декабре 1941 года, за что получил медаль «За отвагу». Позже его наградили орденом «Отечественной войны II степени» и орденом Красной Звезды. А к медали «За отвагу» добавился ряд юбилейных медалей и награды «За оборону Москвы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Василий Васильевич не любил вспоминать о войне, но рассказал внуку немного о Битве под Москвой.

— Он говорил, что им давали указания стрелять точнее, — говорит Олег. — Кто-то попадал, враги падали, но издалека было плохо видно. После им сказали выводить свои части из окружения под Подольском.

Обладая прекрасными вокальными данными, Василий Васильевич был участником военного ансамбля. Выступал на передовой и под обстрелами немцев, чтобы поддержать боевой дух красноармейцев.

— И знаете, дедушка Вася рассказывал, что на войне никогда не было никакого мата. Ни во время боев, ни во время атаки. Никогда! — добавляет Олег.

Василий Робинов прошел всю войну и, вернувшись победителем, продолжил карьеру фотографа-художника. Возглавлял фотолабораторию в Государственной Центральной художественно-реставрационной мастерской (ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря), обследовал, фотофиксировал и спасал памятники архитектуры и живописи.

— Он же первым сфотографировал на цветную пленку древнюю и русскую живопись Третьяковской галереи, — рассказывает внук героя. — И с того момента его кадры дополняют лекции искусствоведов.

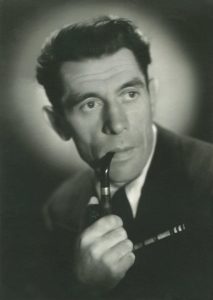

Второй дедушка Олега — Кирилл Сергеевич — родился в семье известного скульптора Сергея Коненкова. Он вступил в армейские ряды за год до начала Финской войны.

— Дедушка служил артиллеристом. Однажды он сопровождал груз, и в самый центр грузовика попал финский снаряд. Его выбросило из машины, благодаря чему он и выжил. Остальные — погибли, — рассказывает Олег. — После этого он плохо слышал на левое ухо. Помню, как громко у него всегда пищал слуховой аппарат.

Во время Великой Отечественной Кирилл Сергеевич стал капитаном артиллерийско-технической службы. Дошел до Берлина, а вернувшись домой, продолжил служить в армии.

В 1946 году Коненков начал заниматься наукой. Посещал Академию наук, стал автором нескольких патентов о горных породах и разработке нефтегазовых залежей, а также исследования равновесия в газожидкостных смесях.

— Дедушка Кира нас очень любил и всегда старался нам помогать, — вспоминает внук. — Когда приезжал в гости, всегда приносил какую-то еду. Это было и когда мы нуждались, и когда не нуждались.

С военных лет Кирилл Сергеевич сохранил привычку пить чай вприкуску с сахаром. Сам он это называл «вприглядку».

— Мы с сестрой всегда удивлялись этой привычке, — говорит Олег. — Но дедушка всякий раз пояснял, что они пили чай во время войны именно так. Специально для него мы всегда покупали рафинад и потом кололи его специальными щипцами.

Григорий Степанович Шишкин

По воспоминаниям сына красноармейца Владимира Григорьевича Шишкина и из личной беседы Григория Степановича с «МЦ» 9 мая 2018 года

Война застала его в 10-м классе. Шишкину было 16. Сразу после выпускного в Москве Григорий Степанович поехал к бабушке с дедушкой в деревню в Воронежской области. Обратно вернуться не получилось, так что пришлось идти в самый ближайший военкомат.

В детстве Шишкин ходил в клуб юных автомобилистов. Хорошо разбирался в механике. Поэтому его определили в танкисты — в 118-ю отдельную танковую бригаду.

— Наша бригада не входила ни в какую армию, а была в резерве командования фронтом. Нас бросали туда, где создается критическая ситуация — или немцы наметили прорваться, или наши наступают. За год, что я воевал, пришлось побывать и в 10-й армии, и в 22-й армии, и в 3-й ударной, — вспоминал Григорий Степанович.

Свой танк он собирал сам.

— Пулеметы крепил, устанавливал башню и лично проверял все крепления, — рассказывал сам ветеран нашему корреспонденту в День Победы в 2018 году. — Помогали мальчишки, лет 12–14. До станка не доставали, так что приходилось под ноги ставить ящики из-под снарядов. Сразу с завода пошли на Тулу.

Потом — Великие Луки, Осташков…

— В 1942-м мой танк подбили. Снаряд угодил в башню, пушка согнулась и стала похожа на букву «Г», — рассказывал Шишкин. — Танк больше не мог участвовать в сражениях. Хотели списать. Но я попросил заменить ему всю башню. Машина ведь счастливая. Уже и не помню, сколько я на ней «тигров» подбил.

В тот день они находились под Невелем и ждали утра, чтобы сопроводить батальон пехоты. Танк поднимался на бугор, на вершине которого их и подстрелили немцы. Несмотря на повреждения, машина была все еще в рабочем состоянии, и Григорий Степанович поехал дальше расчищать путь для батальона. За этот бой его потом наградили орденом Красной Звезды. С 1941-го по 1943-й он освобождал Беларусь и Калининскую область.

Но до конца войны «счастливый» танк не дошел. А за все время Григорий Степанович сменил пять «тридцатьчетверок».

— Последнюю я потерял в в 1944 году Германии, — вспоминал ветеран. — Там же ранило меня, осколком брони зацепило правую руку, и я отправился в госпиталь. Получил звание старшего лейтенанта. В больнице и встретил День Победы.

В 18 лет Григорий Шишкин стал инвалидом — так для него и закончилась война.

— Отец пошел учиться в Институт имени Баумана, но там надо было постоянно что-то чертить, писать, а ему неудобно, — рассказывает сын ветерана, уже влившегося в ряды «Бессмертного полка», Владимир Григорьевич. — В итоге после войны он окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, работал в Государственном комитете. Несмотря на ранение, был очень рукастый. Сам сделал раму, в которую потом зеркало вставил, тумбу к ней…

Григорий Степанович был удостоен четырех орденов. Но сам он считал, что эти награды не принадлежат кому-то одному — ведь в сражениях участвуют целые батальоны.

Во время той далекой беседы в 2018 году, глядя в ясное небо, ветеран вздохнул:

— А небо такое голубое… Я когда на фронт уходил, оно таким же было…

НА ЗАМЕТКУ

Распечатать портреты героев ваших семей можно бесплатно в одном из МФЦ или отделении «Почты России». Кроме того, сотрудники центров госуслуг помогут составить анкету ветерана и напечатать его фото к шествию «Бессмертного полка». Приносите фото, письма, воспоминания о подвигах ваших родных, прошедших войну. Материалы отсканируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва». Сейчас в книге хранится более 200 тысяч историй.

Продолжение акции «Бессмертный полк», в которой жители ЦАО рассказывают о своих родственниках, читайте в следующем номере «МЦ»